瀏覽次數:次

樓道廢舊物品堆積、消防通道被擠占,是不少社區治理中的“老大難”問題。扔,居民覺得可惜;不扔,既影響通行又存在安全隱患。在北杜街道陽光里第一社區,這樣的困境曾十分突出——嬰兒車、舊自行車、破舊家具在消防通道里“疊羅漢”,居民一邊抱怨出行不便,一邊又為處理雜物犯難:“好好的東西,扔了太浪費”“想賣廢品,可沒人上門收”。

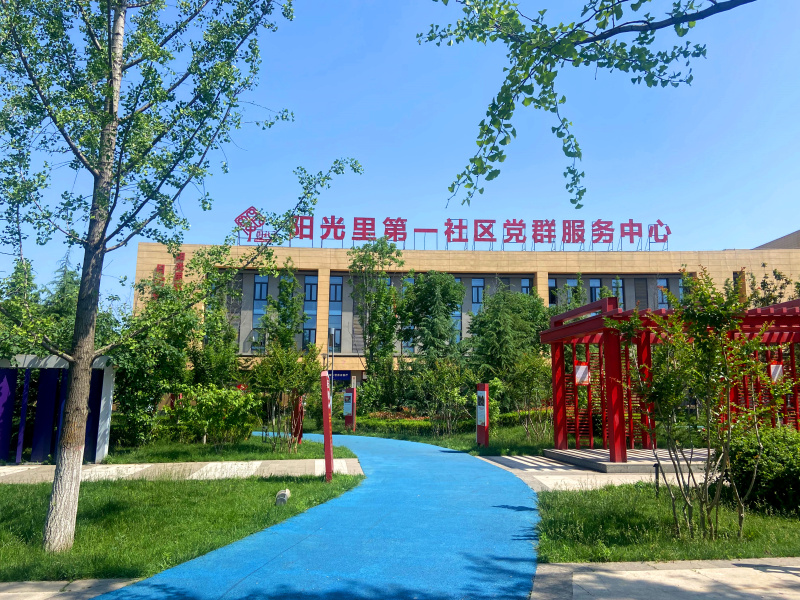

一場聯席會議帶來的“煥然一新”

怎么破解這個“老大難”問題?北杜街道想了個好辦法。9月底,街道辦主動牽頭,邀請社會公益組織、廢品回收企業及陽光里第一社區居民代表共同參與,召開了一場特別的“聯席會議”。

“要不咱們試試‘以兌換促清理’?”街道辦主任張馳在會上提出的想法,得到了三秦社會工作發展中心葉琳的積極響應:“可以!我們來協調物資,讓居民既能賣掉廢品換錢,還能額外領取生活用品。”

就這樣,一場特別的微改造行動在10月的一個清晨開始了。廢品回收站“進駐”社區中心廣場,現場收購廢舊物品。一會兒功夫,社區的王阿姨就賣掉了閑置多年的舊自行車。“這法子真靈!堆在樓道好久的‘老伙計’,今天總算給它找了個好歸宿。”王阿姨拎著賣廢品所得及額外領取的一袋食鹽和兩塊肥皂高興地說。

網格員宋艷的民情日記本上記錄著活動成效:首日就有32戶參與,清理雜物1000多斤;一周后,社區整棟樓的樓道煥然一新。70歲的張大爺還主動當起義務監督員來督促大家處理廢品:“樓道亮堂了,鄰居見面都笑瞇瞇的。”

在張馳看來,這場行動看似只是清理了堆放的雜物,實則是基層治理理念的深刻轉變。“基層治理的關鍵,在于當好‘牽頭人’和‘催化劑’。”他表示,搭建開放、協同的平臺,把社會力量、市場力量和群眾力量凝聚起來,才能讓每一位居民都成為美好生活的創造者與共享者。

一個疏導區帶來的“最優解”

五公里外的空港花園社區,另一場“治理智慧”正在進行。下午四點半,花園里商業街的便民疏導區逐漸熱鬧起來。李大嫂一邊麻利地攤餅一邊說:“再不用和城管‘躲貓貓’了,收入還漲了三成。”攤前居民有序排隊,秩序井然。

幾個月前,這里還是流動商販治理的“硬骨頭”:上班族抱怨堵路、老年人買菜不便、商販們提心吊膽。社區黨委經過兩周蹲點調研,推出“三定三有”模式——定區域、定時段、定標準,有管理、有服務、有監督。

“我們要的不是一刀切,而是最優解。”社區書記竇寧指著規劃圖介紹,疏導區特意選在商業區人行步道區域,既方便居民就近采購,又不影響主干道車輛往來。每個攤位配備分類垃圾桶,市場管理員兼任食品安全監督員。

“現在下樓就能買到新鮮蔬菜,價格比超市便宜,環境也比以前整潔多了。”在疏導區買完菜的退休教師趙先生,對這樣的治理成果豎起了大拇指。

“用一包鹽‘撬’動樓道治理,用一塊區域‘盤’活市井民生。”西咸新區黨群工作部負責人表示,家門口的微更新,精髓在于“四兩撥千斤”,這種既有溫度又有智慧的治理方式,正是中國式現代化在基層實踐的鮮活樣本。