瀏覽次數:次

1986年3月,黨中央、國務院啟動實施了國家高技術研究發展計劃(“863”計劃),助推我國高技術研究進入了一個新的發展階段。這背后的主要倡導者,是王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允4位科學家。他們都榮獲了“兩彈一星功勛獎章”和“最美奮斗者”稱號。

上世紀80年代,世界高技術蓬勃發展,國際競爭日趨激烈。實踐證明,唯有掌握高技術,搶占科技制高點,才能占據先發優勢,獲得更大主動權。而我國經濟和社會發展面臨著一系列考驗,迫切需要提高自主創新能力,借助高技術引領未來發展。

王大珩院士是光學家,王淦昌院士是核物理學家,楊嘉墀院士是航天技術及自動控制專家,陳芳允院士是無線電電子學家。4位科學家在各自深耕領域很有建樹,對祖國未來充滿著同樣的熱愛與憂慮。

1986年3月,王大珩、王淦昌、楊嘉墀、陳芳允4位科學家向黨中央提出跟蹤世界先進水平、發展高技術的建議。收到4位科學家的建議信后,鄧小平同志親自批示:此事宜速決斷,不可拖延。經過廣泛、全面、充分的科學和技術論證后,中共中央、國務院果斷決策,批準了《高技術研究發展計劃綱要》。這個計劃因是1986年3月提出的,故簡稱“863”計劃。

從此,上萬名科學家在不同領域協同合作、聯合攻關,很快取得豐碩成果。隨著“863”計劃的深入實施,我國在信息技術、能源技術、先進制造與自動化技術、生物和醫藥技術、深海技術等領域都取得了重大進展。

“863”計劃對我國科技創新事業發展產生了深遠影響。它積極探索了適合我國國情的高技術發展道路,培養、鍛煉了眾多高技術人才隊伍,支撐我國在新世紀的科技發展后勁十足,為科技體制改革積累了有益經驗,還促進了高技術的國際交流合作。

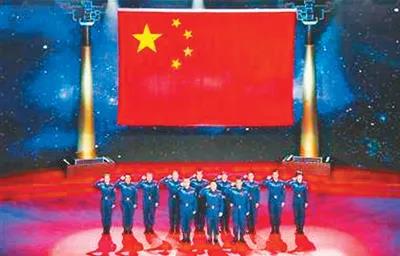

中國人民解放軍航天員大隊全體航天員胸懷強國夢、矢志強軍夢、獻身航天夢,以九天攬月的雄心壯志和征戰太空的超凡本領,先后14人次勇闖蒼穹,巡游太空68天,繞地飛行1069圈,行程4600余萬公里,勇奪6次載人飛行任務的全面勝利,為我國載人航天事業作出了卓越貢獻。

自從楊利偉把中國人的身影留在了浩瀚太空,中國航天員隊伍接續飛行,迄今已有11名航天員、14人次執行過載人航天飛行任務,一次次在太空中飛出了中國高度。

中國航天員的腳步,伴隨著國家強起來的鼓點,以“世界矚目的速度”走到一個個新的方位——

2003年10月16日,楊利偉駕乘神舟五號飛船,用21小時23分鐘環繞地球飛行14圈、近60萬公里,在人類“走出地球搖籃”的漫漫征途刻下了屬于中國人的數字。時隔短短兩年,費俊龍、聶海勝執行“神六”任務,實現了載人航天飛行從“一人一天”到“多人多天”的重大跨越;

2008年9月27日,翟志剛在劉伯明、景海鵬的密切配合下,完成我國首次空間出艙活動任務,在距地球表面343公里的太空軌道實現了中國人與宇宙的第一次直接握手;

2012年6月18日,景海鵬、劉旺、劉洋“飄”進天宮一號,太空從此有了真正意義上的“中國之家”,首次手控交會對接,劉旺以不到7分鐘、誤差18毫米的中國精度,贏得世界喝彩;

2013年6月26日,聶海勝、張曉光、王亞平圓滿完成我國載人航天首次應用性飛行。王亞平站在“太空講臺”,一堂40分鐘的科學課,在千萬青少年心底播下科學與夢想的種子;

2016年11月18日,景海鵬、陳冬在太空完成33天中期駐留,為后續的中國空間站建造運營奠定了更堅實的基礎。

從神舟五號到神舟十一號,13年間,我國已成為世界上第三個獨立掌握載人天地往返技術、獨立掌握空間出艙技術、獨立自主掌握交會對接技術的國家。

走好新時代征戰太空的新征途,建設航天強國、接續飛天夢想,在浩瀚太空書寫忠誠,豪情壯志始終在航天員們心中激蕩。