瀏覽次數:次

今天,我們一起來關注一位特殊的“醫生”,從一名立足西咸的土壤治理研究者的視角,來了解我們的生活環境和一方水土養一方人的故事。

土壤受到了污染就像我們人生病了一樣,跟我們去醫院看病的一系列流程是一樣的,我們也被別人稱之為土壤醫生。

姜義亮,他是西北農林科技大學水土保持與荒漠化防治專業的在讀博士研究生,目前在做土壤改良與修復技術服務的創業項目,解決土壤的一些問題。

當小麥長的差不多的時候,他會帶上工具去采集土壤來調查情況,由于根系的養分含量比土壤的要高很多,因此為了獲取更準確的數據,在采集過程中,都會將根系取掉。

我們要把土壤采集回來進行烘干,根據特定的指標進行不同的研磨,然后通過一些化學手段,把它里面的一些有效成分,通過液態的形式展現出來,然后進行化驗和分析,要是土壤生病了,我們就給它相應的藥劑。

土壤它是比較神秘的,我看過一本書里面說過,對于土壤里面的一些未知,就跟我們對于宇宙的未知是一樣的。

大氣中的這些污染物質,水體受到的污染,或者是施過量的肥,都會導致土壤受到污染,種植的這些莊稼,也都受到不同層次的影響,會影響到我們的身體健康,可到那時候都已經晚了。土壤表層像這種綠色的,就是過度施肥的一種征兆,它其實就是一些化學元素的堆積,通過一系列的化學反應產生的這些顏色。

他說:“灃西是我的福地。”

目前來說真正從事到土壤當中的科研工作者都是極少數的,2015年建立團隊,當時只有三個博士,姜義亮和大家一起構建了這樣一個想法,2016年創辦了自己的公司。

陜西微軟創新中心是我們公司成立最初的引導者,從科研工作者到創業者,需要有很多方面的轉變,它給我們提供了各方面的機會。

現在技術手段能把土壤治理到什么程度呢?

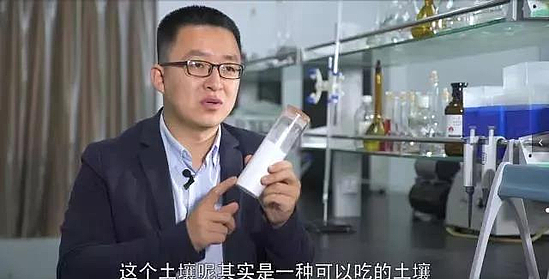

我們有時候會說窮的可以吃土了,比如像他手里拿的這個土壤,它是白色的,這個土壤其實是一種可以吃的土壤,通過高溫的煅燒,研磨,過篩,最終到達這樣一個狀態,它是用在咱們一些高檔餐廳中,作為一種輔助的食材,來改善我們吃的食品的口感。

一方水土養育一方人,一方的水土養育一方的糧食,吃了不同地方的糧食對于不同的人長相都有所影響。

提及土壤發展行業,他說:“西咸新區現在帶動的這個大數據產業非常的發達,土壤的數據結合到這個大數據的發展當中,幫助我們把土壤改良和修復,從一個傳統的行業擴散到現在比較新型的互聯網形式去運營,把我所學到的一些知識應用到土壤科學當中,不要讓環境惡化,來影響我們平時的生活狀態,所以我覺得只要我活著就會一直會干下去。”