瀏覽次數:次

最美老人視頻

寒冷的冬天,溫暖人們的不只是暖氣,還有人們的善舉。近期,西咸新區開展了評選2019年度“最美老人”活動,秦漢新城三位老人受到表彰,他們當中有孝親敬老的好兒媳陳春琴,有照顧大哥的好弟媳宋芳琴,還有對妻子不離不棄的好丈夫張學營。

“娶個好媳婦,幸福三代人”

常言道:“娶個好媳婦,幸福三代人。”家住周陵街道南賀村的陳春琴就是村民口中的“好兒媳。”

生活中的陳春琴愛熱鬧,喜歡參加村里活動,唱戲、跳舞一個不落,但更多時候,陳春琴是忙碌的。57歲的陳春琴既要照顧腿腳不便的婆婆,還要照顧年幼的孫子,是家中的“頂梁柱”。

婆婆早年摔斷了腿,腿腳不便,身邊離不開家人照顧。陳春琴剛嫁過去時和丈夫家中兄弟姐妹共同照顧婆婆。隨著丈夫兩個姐姐相繼嫁人,年齡較小的兄弟也外出打工,陳春琴一家擔起了照顧婆婆的重任,這一堅持就是二十載。

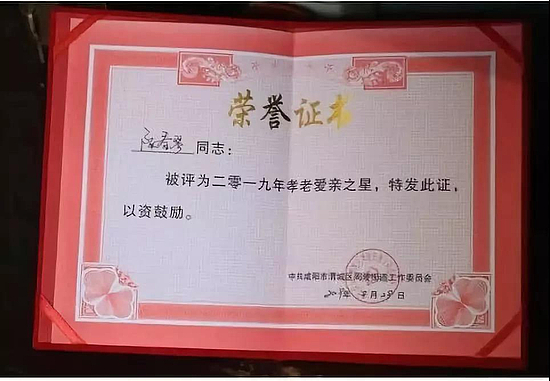

陳春琴平日要給婆婆換衣服、做飯、理發、剪指甲、擦洗身體。婆婆房間干凈整潔,寬敞明亮,沒有一絲異味,柜子上擺滿了表彰陳春琴孝順婆婆的獎狀獎杯。在這樣和睦的家庭氛圍和干凈的環境下,婆婆心情舒暢,身體健康,婆婆今年95歲高齡,是村中最長壽的老人。

照顧婆婆多年,陳春琴常夸婆婆人好:“我媽沒什么文化,但是人好。剛嫁過來時,媽手把手地教我做飯、打理家務,拿我當親生女兒看待。”在近20年的相處中,婆媳倆從未發生爭執。陳春琴說:“我們婆媳之間有啥問題,都是當面把話說清楚,從不藏著掖著。”

陳春琴孝敬婆婆,婆婆也關心兒媳。七年前,陳春琴檢查出子宮肌瘤,需要做手術。怕婆婆擔心,陳春琴“騙”婆婆說自己只是小感冒要出去幾天。婆婆叮囑陳春琴要注意身體,小病不要耽誤。陳春琴在醫院住了十來天,每天都能接到婆婆打來電話關心問候。回家后的陳春琴,做的第一件事就是看望婆婆。每年家中兄弟姐妹團聚時,婆婆總當著兒女的面夸陳春琴:“你們離得遠,都是春琴在照顧我。”

“多個人多雙筷子”——“好弟媳”宋芳琴

家住秦漢新城渭柳佳苑的宋芳琴是當地“名人”,窯店街道的人都認識這位照顧殘疾大哥38年的“好弟媳”。

1982年,24歲的宋芳琴從劉家溝嫁到窯店,和丈夫一大家子生活在一起,共同照顧殘疾的大哥。隨著家中兄弟姐妹的去世,照顧大伯的任務就落在宋芳琴一家身上。當時很多人都勸宋芳琴:“你們生活已經夠辛苦了,干嘛還要照顧他大哥呢?幫他是情分,不幫是本分。”宋芳琴說不出什么大道理,只是覺得:“多個人,多雙筷子的事情。也談不上照顧,我做的都是些煮飯、洗衣服的普普通通的小事情,又不是什么英雄事跡。”就是這樣平凡瑣碎的小事,宋芳琴堅持了38年。

父母是孩子最好的老師,宋芳琴的行為也影響著子女,宋芳琴的兒子說:“她做的都是些平常的小事情,但是堅持了38年。一個人做點好事并不難,難的是一輩子做好事。我們會繼續照顧好大伯。”

如今,隨著兒女相繼成家立業,宋芳琴肩上的擔子也減輕了,唯一擔心的就是大哥以后的生活,她笑道:“都過去了。以后我和老伴干不動了,兒子兒媳、女兒女婿都很孝順,我就不擔心嘍!”

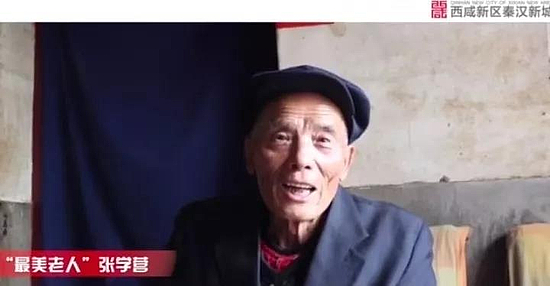

愛情最好的樣子

張學營今年81歲,身體硬朗,笑容和善,只有提及妻子時,他才會淡淡地回答:“她已經去世三年了。”此前的13年,張學營一直照顧癱瘓在床的妻子,詮釋了愛情最好的樣子。

1963年經人介紹,張學營認識了妻子,當時張學營24歲,妻子18歲,兩人很快就結婚了。張學營性格敦厚老實,不喜與人爭吵,信奉遇事且忍耐的處世原則,妻子性格綿軟,性格相投的兩人婚后生活和睦。

當時,妻子在農業社當赤腳醫生,每日工作繁忙,給病人接生、打針、取藥。為了讓妻子安心工作,張學營自覺負擔起家務,幫妻子洗衣做飯。“她剛嫁過來的時候,要和我一起照顧五個兄弟姐妹,比較忙。我們兩人之間相處都多為對方著想,她忙的時候,家里的事情就由我來做,我忙的時候,她也會幫我分擔。”張學營非常懷念那段珍貴的時光。

好景不長,1973年,勞累過度的妻子突發腦溢血,此后妻子只能拄著拐杖。

13年來,張學營照顧妻子,賺錢養家,擔起家庭的重擔。他每天六點多起來燒水做飯、打掃衛生、為妻子穿衣喂飯,日復一日地做著這些瑣碎的事情。在張學營精心照料下,妻子身體健康。

張學營的孫女為爺爺感到驕傲:“打我記事起,爺爺就照顧奶奶。爺爺奶奶互相陪伴,這種細水長流的愛情令人羨慕。”

陳春琴、宋芳琴、張學營

他們是我們身邊的普通人

他們用善良樸素、勤勞堅韌撐起一個家

他們是孝順的兒媳、是賢惠的妻子、

是慈愛的母親、是貼心的丈夫

他們是平凡世界里的英雄

弘揚中華優良傳統美德

傳承中華孝老敬親文化

秦漢新城用實際行動

營造助老愛老的社會環境

讓老年人都能老有所養、老有所依、

老有所樂、老有所安

共享秦漢新城建設成果