瀏覽次數:次

今年春天,位于西咸新區空港新城的西安咸陽國際機場航站樓的博物館正式對外開放,成為熱門話題。作為十三朝古都,西安以其恢弘的歷史文化底蘊聞名于世,咸陽機場擴建時有何考古發現?為什么要在機場修建博物館?

“一座洪瀆原,半部中國史”

今年2月,春秋時期的禮樂重器——秦公镈,出現在西安咸陽國際機場的新航站樓博物館中。這是自1978年秦公镈在陜西寶雞太公廟出土后,第一次離開寶雞青銅器博物院。

據西部機場博物館運營管理辦公室羅巍介紹,镈是一個樂器,敲的時候,敲底部這個地方叫鼓,上面比較窄的邊叫舞,“鼓舞”就由此而來。

今年2月20日,占地70.55萬平方米的西安咸陽機場T5航站樓正式投入運營,與此同時,航站樓內一處核心展區僅有488平方米的微型博物館同步開館。

越來越多往來西安的乘客專門預留時間提前抵達機場,來T5航站樓參觀游覽。開館以來,機場博物館累計接待參觀者已超過10萬人次。

“我們這個四方館主要是從1958年開始,將近70年的時間所發現的文物為主進行的展示。第一個部分叫洪瀆千載事,洪瀆指的是洪瀆原。”羅巍說。

西安咸陽國際機場所在區域,從隋唐開始被稱為“洪瀆原”,此地與漢唐長安城隔渭河相望,是渭河與涇河的分水嶺,更是古時長安貴胄眼中的風水寶地。區域分布有漢高祖長陵、漢武帝茂陵等9座西漢帝陵,以及武則天之母楊氏的順陵。

從20世紀50年代開始,考古工作者在洪瀆原發掘到戰國、秦、漢、魏、晉、北朝、隋、唐、宋、元、明、清等時期的古墓葬達上萬座,時間跨度達2200余年。墓葬數量之多、等級之高、延續時間之長,在中國考古史上絕無僅有,有“一座洪瀆原,半部中國史”之稱。

當機場建設“遇見”考古遺址

當航班即將著陸西安時,透過舷窗俯瞰,一座三層疊檐,中軸對稱的直角四方形建筑,就是新落成的西安咸陽國際機場T5航站樓。

T5航站樓用的是唐代大明宮含元殿的建筑意象,西部機場集團有限公司黨委書記、董事長楊鷗表示,“希望這個宮殿更多體現旅客使用的功能,所以這個航站樓里你看不到其他更多的元素。唯一為旅客服務的標識系統是我們強化的,它采用了唐三彩的色彩,其他所有的功能、色彩、結構都做減法,只突出古建街區。”

2020年,西安咸陽國際機場三期擴建工程破土動工。

在這片被考古學界視為“半部中國史”的土地上,任何一次工程建設都可能伴隨重大考古發現,機場三期擴建工程,T5航站樓是其中的核心工程之一,總建筑面積達70.55萬平方米,比目前3座航站樓建筑規模總和的2倍還多,被稱為“超級航站樓”。

李明現在是漢景帝陽陵博物院副院長,機場三期擴建工程的考古隊長。1998年,他從西北大學考古專業畢業后,就一直參與主持機場所在地洪瀆原的考古發掘工作。

2020年,機場三期擴建工程可行性研究報告批復,在文勘報告中,共計8900畝批復用地下方,預計可能存在3500余座古代墓葬,文物發掘費用預計4.5億元,占機場總投資的1%。李明再次擔任考古隊長,歷時18個月的考古發掘,共發掘古代墓葬4093座,文化遺跡2755處,出土文物22000余件。“

我在這里長期從事發掘,希望更多人能看到這里出土的文物,能夠體會到它的文化價值。建設工程和文物保護,怎么樣去處理這關系?把機場的建設過程和在洪瀆原考古的過程通過展覽呈現出來,是一個非常好的構想。”李明表示。

如今,當乘客進入T5航站樓進行行李托運時,在其下方就可能是武則天外表兄楊全節的墓葬,出土了他當年出入皇宮的憑證,左內率銅魚符。

排隊進行安檢的下方,也許是唐代長孫八娘的墓葬,出土了三彩碗。完成安檢,一路步行前往登機口,途經位置下方或許正是唐玄宗舅舅竇希瑊的墓道,出土了總長超過20米的青龍、白虎壁畫。而當乘客乘坐飛機,在南飛行區開始滑行,其下方正是十六國時期前秦皇族的墓葬,出土了31件彩繪女樂陶俑。在歷史遺產如此豐厚的洪瀆原上擴建機場,建設者們需要考慮的就是如何將機場建設與歷史文化遺產相結合。楊鷗希望它有陜西味道,“希望機場不僅僅是一個服務窗口、交通設施,也是能夠向國人宣傳陜西,向世界宣傳中國的一個窗口”。

從T5航站樓任意一處進入候機大廳,首先映入眼簾的,就是輕質鋼結構和金屬鋁板建造而成的仿唐式建筑群,既有廡殿頂、歇山頂等各種古建筑屋面形制,又有斗拱、飛檐等各類裝飾構件。唐代建筑的空間意境被解構為現代功能載體。

萌生陜西味道的想法,并堅持構筑文化空間,源于機場在歷次工程擴建中都曾出土大量文物。但工程結束后,除了考古報告外,沒有任何歷史信息存留。如何將考古遺址融入機場,一直是大家的心結。

機場通常是一個國家或一個城市被看見的第一面孔,獨有的歷史文化符號成為設計師們用來彰顯國家和城市與眾不同的標志:埃及開羅國際機場,旅客從踏入機場那一刻就感受到埃及“文明古國”的文化震撼。意大利羅馬菲烏米奇諾機場,凸顯意大利作為古羅馬帝國和文藝復興發源地的歷史地位。墨西哥城國際機場,展現美洲大陸原生歷史文化的魅力。日本東京羽田機場,日本橋和江戶小路,讓人置身明治維新前江戶時代的街景。

韓國仁川機場,瓦房和涼亭,韓國傳統建筑家屋,民族風不夠,再輔以韓國傳統國樂表演。

西部機場博物館館長陳瑤回憶起去伊斯坦布爾機場的時候,“他們說要建一個好幾千平方米的博物館,把土耳其國家博物館的好文物放進來。西安最不缺的就是文物,伊斯坦布爾能建這個博物館,我們覺得大家在對于展示歷史,思路還是挺相近的。”

2020年7月,機場考古發掘的開工,團隊首先提出了參考漢陽陵,通過玻璃隔墻的方式,保留考古發掘現場,讓旅客可以在行進的每一步,都與歷史交相呼應。“但實際上工程條件不允許。因為地下還有預留的行李提取層,下面還有捷運的站臺層和站廳層,所以這個就幾乎不太可能實現。”陳瑤介紹。

“我們看了《中華人民共和國文物保護法》《博物館條例》等相關文件政策,如果要落實一個放真文物的,并且進入到博物館體系的,那是一個新的行當。而這對于機場而言,我們也是一個企業,既有先前投入的成本,也要考量我們是否有能力去做長久運營。”

正當團隊在考慮不得不放棄博物館方案的時候。2021年2月春節期間,“西安機場工地秒變考古現場”等關鍵詞條登上熱搜話題榜,全網討論量超過10億次。更有大量網友留言呼吁,就地建立博物館。與此同時,一次會議上的靈光乍現,讓航站樓設計師手繪出了“一眼即長安”的上夾層古建群初稿。

陳瑤說:“當大家都在那個熱搜下面寫建個博物館吧,咱大西安挖機場就得建個博物館。這個話讓我們覺得大家期望的東西,我們一定要嘗試著去回應一下。”

機場博物館誕生記

2021年春節后,機場的人文團隊將方向集中在了博物館的建設上。截至2024年5月,盡管全國備案博物館達6833家,但可供機場參考的案例微乎其微。在做了兩年政策研究后,機場發現無法實現博物館的備案路徑。不僅如此,在走訪全國各大博物館后,團隊發現,博物館的運營幾乎都是財政資金在支持,長期健康的運營模式也并無借鑒案例。

2023年3月24日,一則《北京首家“類博物館”掛牌開放》的新聞讓陳瑤看到了機場博物館落地的可能性。2021年5月,中宣部、國家文物局等九部委發布《關于推進博物館改革發展的指導意見》,提出“實施‘類博物館’培育計劃,鼓勵將具有部分博物館功能、但尚未達到登記備案條件的社會機構,納入行業指導范疇,做好孵化培育。”

陳瑤開始考慮能不能借助國家“類博物館”政策,“省文物局也非常支持,方式就變成了我們和省文物局來共建。雖然沒有解決身份問題,不是文博收藏單位,但是用共建這種方式,第一可以對外叫博物館,第二可以用借展的方式把真文物給放進來了。”

為了突出“窗口”價值和“驛站”作用,并可以定期更換文物,機場并沒有選擇傳統博物館的展陳形式,而是邀請了陜西歷史博物館秦漢館“朱書陶罐”的策展團隊,以更為貼近生活和藝術的方式呈現在地歷史。現在,旅客在400平方米的展陳空間內,可以用一刻鐘的時間,吟誦“洪瀆千載事”,重走“絲路貫通途”,看遍“長安盡繁華”。

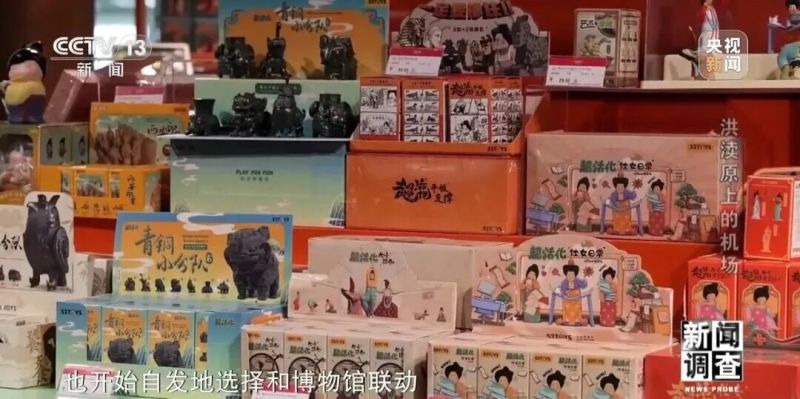

機場博物館2月26日開館,在3天內迅速登頂2月中國博物館熱搜榜,全國十大熱搜展覽第一位。博物館的關注度遠遠超出了陳瑤的設想,機場內的各類商戶在進行產品策劃和宣傳的時候,也開始自發地選擇和博物館聯動。

千年古都的可持續發展之路

如今,越來越多游客將歷史文化遺跡作為旅游首選目的地。發掘城市獨特的歷史文化符號,已經成為當下城市發展、促進文旅消費的新趨勢。

“長安大道連狹斜,青牛白馬七香車”。唐代詩人盧照鄰在《長安古意》中記錄下大唐長安城內繁華的場景。今天,西安也正在厘清城市的歷史信息,為重現曾經的喧囂與活力帶來可能性。

2016年開始,西安市考古文物保護考古研究院用了4年時間,構建了西安文物考古地理信息系統,并將所有可查閱到的歷史檔案人工錄入,建立可視化的考古一張圖。

考古一張圖的應用,可以讓城市在規劃建設中更精準地避讓和保護文物,同時為未來西安城發展整體規劃,守護這座城市令世人艷羨的悠久歷史提供了可能性。

2020年12月,陜西省人民政府批復《西安歷史文化名城保護規劃(2020-2035年)》,要求切實保護好歷史文化遺產及其歷史環境的真實性、完整性,更好地延續歷史文脈,展現城市風貌。

游客從世界各地奔赴西安,為了秦始皇陵的兵馬俑、為了西安城墻、為了鐘鼓樓、大小雁塔,而西安城本身就是一座無與倫比的歷史文化遺產,是中華文明綿延不絕的活態見證。

對西安這座古都的完整保護,將使其以無可替代的歷史文化價值在世界文明之林獨樹一幟,這為城市的建設者和守護者提出了嶄新的課題,只有當它不可復得的獨一無二的價值被珍視,才是最適合這座千年古都的可持續發展之路。