瀏覽次數:次

“我要盡自己所能,發揮價值,為大家留下點東西,為秦漢新城民間文學傳承作出自己的貢獻。”張明義老先生說。

(張明義老先生近照)

出生于20世紀40年代的張明義,是西咸新區秦漢新城渭城街道冶家臺村人,長期活躍在地方基層,一生筆耕不輟,60多年間共發表了快板和民間文藝作品200多萬字,為整理西北地區民間文學,保護這片古土上幾千年的非物質文化遺產作出了自己的貢獻,成為村里鄉外有聲望的民間文藝家。

一地一風,一風一俗。張明義在方言和方言所承載的故事、歌謠、諺語中找到了故土的印記。鄉音、鄉俗、鄉愁,他將家鄉的故事升華成帶有濃烈鄉土情結的文藝作品,得到了群眾的廣泛認可。1959年畢業于蘭州藝術學院西洋音樂系的張明義,曾任職甘肅省秦劇團、新疆生產建設兵團文工團樂隊。他創作改編的《義士忠魂》《戊戌變法》《半把剪刀》《孝媳·逆子》曾在甘肅省劇團、銀川秦劇團、黃陵縣秦劇團上演。1990年張明義從甘肅回到養育他的冶家臺村,并長期致力于民間藝術創作。根據群眾生活點滴創作的《父母婚事》《敬老院張王桂芳》《把錢捐給敬老院》等劇作均已在秦漢新城各期惠民演出中上演,根據秦漢新城土地上發生的感人事跡所創作的快板《浪子回頭金不換》《贊揚我們的好書記、好村長》等劇目深受好評,廣為流傳。

19歲就開始創作的張明義把生活中的柴米油鹽醬醋茶,把秦漢新城的一草一木通過自己的整理加工賦予其藝術性,讓故事變得更具戲劇性,把故事所承載的正能量傳播到千家萬戶。

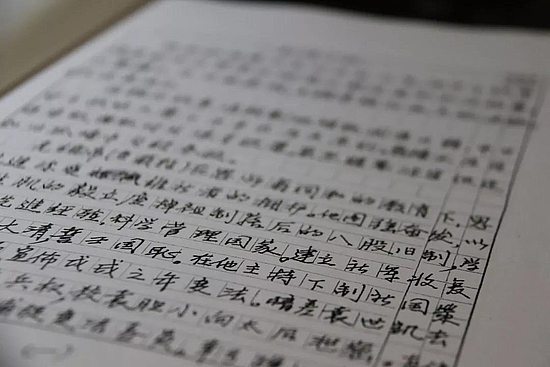

(張明義部分作品手稿)

講到秦漢新城這幾年的變化,張明義顯得格外興奮。“統一規劃來改造,治理村容要協調。說變化,得實干,要行善事非等閑;倒垃圾,設了點,集中堆放有人管;環境改變防污染,按時清理不拖延......”廁所革命、鄉村振興、五子富農、脫貧攻堅、道路改造......張明義把秦漢新城這些年的喜人變化都融入了他的快板里,在惠民演出時,在鄉間的文化廣場上,老先生時不時會來一段即興快板,引來圍觀群眾叫好聲一片。

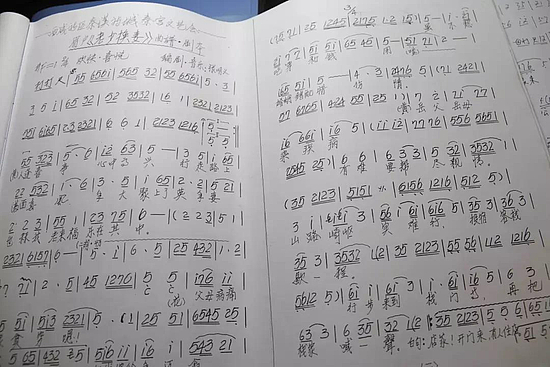

張明義把身邊的真人真事、所見所聞都寫進了他的劇本里。《把錢捐給敬老院》就是以新城征遷為背景,題材現實、感人至深。每次演出時,現場總有人被觸動流下淚水。張明義不僅創作劇本,譜曲、選角、排練都是親力親為。每一次演出,張明義都會帶著他的秦宮文藝會在后臺或者舞臺的一側為現場觀眾“露一手”。

《把錢捐給敬老院》演出現場

說起秦宮文藝會,張明義更是自豪,“想加入我們文藝會的人很多,但我們是有標準的,不是水平高就能進來,一定要有文藝素養。”西咸新區秦漢新城秦宮文藝會成立于2015年,以愛國、擁政、化民,聚藝、移風、創新,弘揚中華民族藝術,展現慧興社區文化為宗旨。為把志同道合的人聚在一起,社團成立之初張明義還進行了海選,把十里八鄉的文藝愛好者聚集在一起,經過才藝比拼和觀眾投票,選出了十幾位各行各業高水平的文藝愛好者。不管春夏秋冬、酷暑嚴寒,張明義和文藝會的伙伴們一定會出現在新城的各個演出現場。

“有才藝的人平時沒有彰顯才藝的機會,我帶著大家參加惠民演出、文化下鄉進社區這些活動,大家都能大展拳腳,圖的是大家齊心協力的暢快。”張明義說。

(秦宮文藝會演出現場)

剛剛過去的2018年,是秦漢新城民間文藝創作煥發生機的一年。以新城本土作家、編導為創作骨干,深入發掘秦漢歷史文化底蘊、熱情謳歌當代秦漢人不懈奮進精神的文藝作品散文集《樹樹皆春色》,長篇小說《陪讀》《路在腳下》《冷暖人間》相繼出版發行。秦腔現代戲《楊毛溝》、現代眉戶劇《敬老院長王桂芬》,已經在轄區6個街鎮公開巡演20余場次,開展各類文化活動60余場,組織惠民演出42場,豐富了轄區群眾的文化生活。

從繁華都市到尋常巷陌,從工廠車間到田間地頭,秦漢新城遍布孕育民間藝術的豐厚土壤,民間文藝在這片土地上煥發出勃勃生機。秦漢新城的民間文藝家常年扎根基層,其作品地方特色濃郁、群眾喜聞樂見,為更好地講述秦漢故事,年近八十的張明義依然保持每天創作的習慣,把充滿濃厚生活氣息的藝術作品帶給觀眾,讓秦漢新城地方文化煥發出純真質樸的獨特光彩。