瀏覽次數:次

“三線建設”絕不僅僅是一段塵封的歷史,那是一段無數人的拼搏歲月,是默默奉獻的家國情懷,是我們現在所有安穩、和平和幸福的基礎。在廣闊的大三線,幾百萬建設者開創了我國歷史上一次規模空前的工業大遷移和工業大開發。他們創造出“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的三線建設精神永遠為后世所敬仰和學習。

蜀地南端,金沙江畔,攀西大裂谷里生長出了一座現代化的城市,這就是四川攀枝花市。

在攀枝花市花城新區,有一座建筑面積2.4萬平方米、從空中看狀如一朵盛開的攀枝花的博物館,這就是中國三線建設博物館。

攀枝花中國三線建設博物館鳥瞰效果圖圖片來源:攀枝花市文新廣局

作為目前國內面積最大、展陳最全的三線主題博物館,它不僅記載了攀枝花從不毛之地到現代城市的轉變,也全面展示了全國13個省區三線建設的歷史面貌,迄今已有100多萬人次進館參觀。

“三線建設”,一個對現代年輕人有些陌生的詞匯,卻承載著一段波瀾壯闊的歷史。這段從國家前途命運考量的建設歷史,改變了若干人的命運軌跡,亦深刻改變了中國的工業格局和工業化進程。

好人好馬上三線

已經76歲的攀鋼退休職工成世倫時常寫一些文字,回憶三線建設中的火熱歲月。對他來說,那些歲月雖漸行漸遠,但那是青春的見證,是歷史的印記,不可磨滅。他當年隨鐵道兵第五師1966年底進駐攀枝花,修筑渡口鐵路支線,便與這座城市不可分割。他說,換到現在,只要國家有號召,他仍然會義無反顧參與其中。當年,數百萬建設者如成世倫一樣,毅然決然地來到西部的大山溝里,把青春奉獻給了三線建設。

時至今日,有關三線建設該不該上馬的爭論從未停止過。站在歷史的維度觀察,三線建設,可謂是共和國的決策者站在國家發展、民族存亡的高度在當時的歷史條件下做出的戰略抉擇。

上世紀60年代,在中國周邊地區,戰爭威脅和軍事壓力空前。這促使共和國的決策層不得不思考,因而提出準備打仗,立足于“大打”“早打”“打核戰爭”的戰略思想,積極、主動、全面地進行戰備。

圖片來源:攀枝花三線建設博物館 攝影:朱文鑫

1964年8月,中共中央書記處召開會議,討論三線建設問題。決定:三線建設在人力、物力、財力上給予保證,新建的項目都要擺在第三線,“現在就要搞勘察設計,不要耽誤時間”。會后,以備戰為核心的三線建設就匆匆上馬。

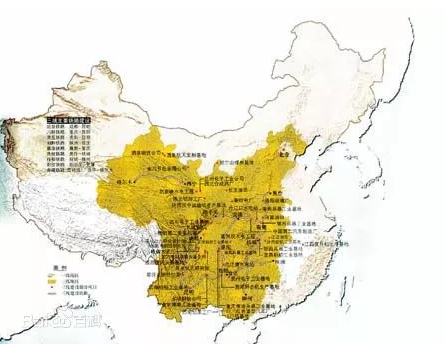

三線,其實是按照中國地理及區域特征,從戰備的角度劃分的。一線是沿海地區,二線是中部地區,三線是后方地區。具體而言,三線包括云、貴、川、渝全部或大部分及湘西、鄂西的西南三線,陜、甘、寧、青四省全部或大部分及豫西、晉西等地區的西北三線,總共涉及13個省區,即通常所說的大三線。

圖中深色區域為“三線地區”覆蓋省市區 圖片來源:央視新聞

三線建設,國家共投入2052億元資金和幾百萬人力,歷時15年之久,在西南、西北13個省區建設起來的以國防工業、基礎工業為主的近2000個大中型工廠、鐵路、水電站等基礎設施和科研院所,改變了中國的經濟版圖。

在那個火紅的年代,國家一聲號令,便凝聚起全國人民的人心。數百萬建設者和上千萬民工拓荒三線,展開了戰天斗地、無私奉獻的風云壯舉。

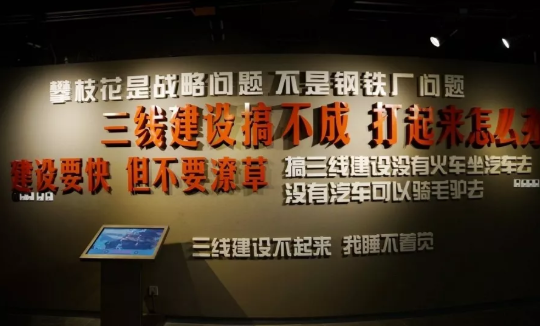

毛主席:“攀枝花建不好,我睡不著覺”

在中國三線建設博物館進館處的正面墻上,用浮雕的形式澆鑄出了攀枝花自建設以來的所有勞模的手印。這些或粗或細的手印,每個背后都有一段艱苦創業的歷史,一段為建設攀枝花不計個人得失的情懷。

攀枝花,作為重要的鋼鐵工業基地,在國防三線建設中有重要作用,是三線建設的典型代表。毛主席說,“攀枝花不是鋼鐵廠問題,而是戰略問題”,“攀枝花建不好,我睡不著覺”。

建設攀枝花,是因為當時探明攀西地區的釩鈦磁鐵礦遠景儲量有96.6億噸,可供工業開采的儲量達40億噸,是重要的國防和經濟建設戰略資源。然而,這里高山谷深,交通不暢,自然條件艱苦。

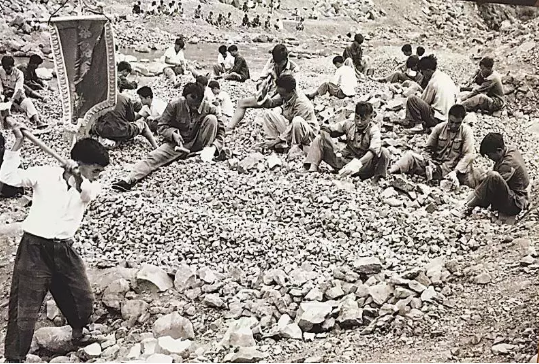

攀枝花的老建設者都記得這樣的場景。1965年,來自全國各地的超過10萬人的建設大軍匯集到不毛之地攀枝花。當年的攀枝花僅僅是金沙江邊的一個小村落,建設者們初期便是“天當羅帳地當床,金沙江是大澡堂。三塊石頭架口鍋,帳篷搭在山窩窩”,“白天杠杠(抬東西的木棒)壓,晚上壓杠杠(木棒搭成的床)”。直到后來才自力更生,陸續搭建起條件極差的席棚和干打壘。因為人多,睡在席棚里的建設者甚至翻個身,就把腳伸進了別人的鋪蓋里。

攀枝花建設之初,來自祖國各地的建設者們在平整土地。圖片來源:央視新聞

實際上,絕大多數三線建設項目都同攀枝花一樣,條件艱苦,工作艱辛,生活艱難。三線建設的初衷是建立國家新的戰略后方基地。因此,“靠山、分散、隱蔽”成為項目布點的基本原則,大多數項目分布在西部的山溝里,甚至把大山挖空埋藏在山肚子里。青藏高原、云貴高原、太行山、大別山、賀蘭山、呂梁山等天塹,成為三線建設的戰場。

據在東方鍋爐廠退休的三線建設者聶作平回憶,“我們的廠區分布在自貢城郊的幾條山溝里,通過彎彎曲曲的鐵路相連。如果要到最遠的廠區去,步行要一個小時。”

統計顯示,僅云貴高原的貴州,三線建設初期,國家煤炭工業部就從黑龍江、吉林、遼寧、北京、上海等省市的25個礦務局抽調6.3萬余人的建設隊伍到六盤水礦區。當時,煤炭部所屬工程處有95個,有27個成建制調至六盤水。鐵道兵第5師、第7師的大部分兵力匯集云貴高原的貴昆鐵路建設。他們一干就是幾年、幾十年,三線建設者中流行一句順口溜,“獻了青春獻終身,獻了終身先子孫”。不少建設者還把生命獻給了三線,解放軍基建工程兵41支隊在盤縣礦區的建設中就犧牲了131名戰士,鐵道兵某部在六枝巖腳寨鐵路隧道施工中,一次事故就犧牲99名戰士。

成昆鐵路是三線建設中最大一個交通項目,全長1096公里,穿越地質大斷裂帶。這條有世界筑路史上的奇跡之稱的鐵路,整個施工隊伍共計30萬人,不斷創造在叢山峻嶺中開鑿隧道和架設橋梁新的施工記錄。

為了建設四川攀枝花鋼鐵基地,在成昆鐵路尚未修通的情況下,幾萬名建設者在人煙稀少和山嶺陡峭的金沙江兩岸展開會戰。圖片來源:央視新聞

在艱苦的條件下上千名建設者犧牲,成昆線每一公里就有一位建設者長眠在青山里,沿線有16處專門埋葬他們的公墓。

在三線建設中,無數的科技工作者甚至隱姓埋名,為共和國筑造大國重器。

1969年,中國工程物理研究院研發基地搬遷到川北的深山溝里。著名科學家王淦昌化名“王京”,以身許國參加原子彈研制工作。院長鄧稼先院士在彌留之際,還用生命的智慧和最后一絲力氣,與于敏合作,向中央提交了一份關于加快中國核武器發展的建議書。空氣動力學家、九院副院長郭永懷組織完外場試驗,返京匯報試驗成果,因飛機著陸失事而遇難。當找到他的遺體時,人們發現,他和他的警衛員緊緊抱在一起,裝有絕密資料的公文包就保護在燒焦的遺體胸前。

三線豐碑 精神永存

陜西省委黨史研究室在《三線建設的歷史貢獻與現實啟示》一文中說,三線建設“規模之大、時間之長、投入之多、動員之廣、行動之快,在我國建設史上是空前的。”三線建設,深刻地改變了中國的工業化進程。全面認識三線建設的作用,總結借鑒三線建設的教訓得失,無疑對今天大有裨益。

三線建設,推進了西部工業化,加強了戰備等各方力量。把三線建設結束后的1981年和1964年相比較會發現,三線地區工業總產值增長了3.92倍,過去的荒涼不毛之地,建起了上千個項目。航空航天、電子工業、機械制造、煤炭、鋼鐵??鋼城、煤都、汽車城、鎳都??眾多的工業門類在西部扎根,大量的西部資源得到開發和利用,極大地調節了西部和東部的經濟發展差異。

東風汽車集團的前身是三線企業十堰第二汽車制造廠。圖片來源:央視新聞

三線建設,讓一批新興工業城市在西部荒山僻野中拔地而起,如攀枝花過去是荒山野嶺,發展成為了重要的鋼鐵釩鈦基地。再如四川的德陽、自貢、廣元,貴州的凱里、安順、六盤水,甘肅天水,河南平頂山,湖北襄樊,宜昌,青海的格爾木等等。三線建設,新建、擴建了59個工業城市,初步縮小了中國自近代以來東西部經濟布局不平衡的狀況,促進了中西部地區社會進步。

“嘉陵”摩托車集團前身是重慶兵器工業基地。圖片來源:央視新聞

在三線建設期間,一大批重要的鐵路、公路干線和支線相繼上馬并建成投用,改變了西部的交通面貌。成昆鐵路,青藏線西寧至格爾木段、貴昆鐵路、湘黔鐵路、襄渝鐵路等重要交通干線將廣袤西部與東部緊密相連,對鞏固西部邊陲,加強國防建設,意義重大。

軍民轉型中最為人熟知的產品——長虹電視 圖片來源:央視新聞

今天來看,三線建設留給我們的最重要遺產實際上是三線精神。人們把這一精神總結為“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”。三線建設精神成為中國社會主義核心價值觀的重要內容。三線建設的崢嶸歲月將永遠被世人所銘記,三線建設的光輝業績永載共和國的史冊,三線建設精神也必將被代代傳承。

圖片來源:央視新聞